Lelei Teixeira

Fui alfabetizado cedo, e os pais da minha mãe foram os responsáveis. O vô recortou pequenos quadrados de cartolina bege e neles desenhou o alfabeto, e a vó me apresentou as letras e suas infinitas possibilidades de combinações. Com cinco anos, entrei na primeira série. O vô era hábil, então ele mesmo produzia cadernos em casa. Nessas páginas, escrevi minhas primeiras histórias quando eu tinha cerca de seis anos. A vó tinha uma escola de música que funcionava em uma construção anexa à nossa casa, mas já estava desativada quando eu era criança. Mesmo assim, manteve algumas alunas, então cresci em meio ao som de acordeões e do piano que ficava na sala. Minha mãe, também professora de música, tem uma voz muito bonita e tocava violão para cantarmos juntos. Nas crônicas agora reunidas em livro, há muitas referências musicais. Desde sempre tem música na minha vida.

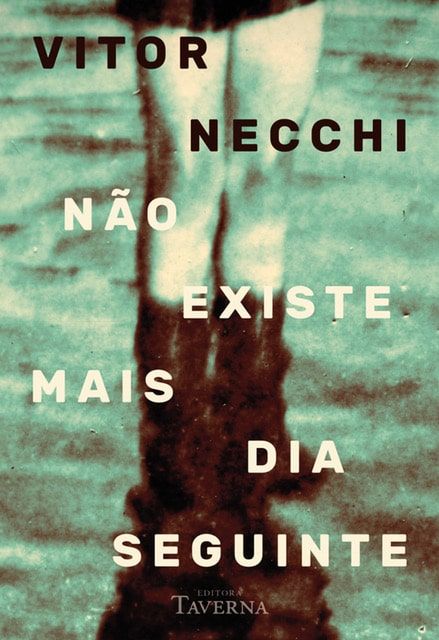

As memórias de infância são do jornalista Vitor Necchi, que lança neste sábado (20), às 17h, na Livraria Taverna (Rua Fernando Machado, 370), seu primeiro livro. Não existe mais dia seguinte (Editora Taverna, 196 páginas, 2018) reúne 60 crônicas de procedências distintas que revelam um olhar minucioso e agudo sobre a contemporaneidade e perspectivas desconectadas do tempo, voltadas, por exemplo, às dinâmicas que tiram uma palavra do imaginário social ou à promessa de vida garantida pela flor de um cacto. Algumas tiveram uma primeira versão publicada em veículos impressos e digitais. Outras foram escritas para redes sociais e – a safra mais antiga – para um blog, o Cacto, que o autor manteve nos primeiros anos deste século. O livro também terá lançamento na 64ª Feira do Livro de Porto Alegre, no dia 11 de novembro, às 19h30, em sessão de autógrafos.

Confira a seguir nossa entrevista com o autor:

Sul21: Fala um pouco da tua trajetória – da infância e bancos escolares à faculdade de jornalismo.

Vitor Necchi: Lia muito gibi, pilhas e pilhas, mais do que livros infantis. Também gostava de buscar na enciclopédia Delta Larousse temas que me empolgavam, como o Egito antigo. Em vez de sonhar com a Disneylândia, meu desejo mais acalorado era conhecer as pirâmides e a Necrópole de Gizé.

Em 1981, aos 10 anos, fui aprovado no difícil concurso para estudar no Colégio Militar de Porto Alegre. À medida em que minha consciência política ia se estruturando e eu tomava mais consciência acerca da vida e suas subjetividades, o ambiente autoritário, machista e homofóbico dessa escola se tornou pesado demais, mas prossegui nela até os 17 anos, quando concluí o então Segundo Grau, equivalente ao atual Ensino Médio.

Mesmo em um ambiente tão adverso do ponto de vista intelectual e artístico, no Colégio Militar tive a felicidade de ser aluno da professora Nara Pampanelli, que agigantou a literatura em minha vida. Ela entregou para a turma uma lista com vários títulos. Cada aluno devia escolher dois, se não me engano.

Os sete anos de Colégio Militar valeram, sobretudo, pela Nara e suas aulas de literatura e pela minha aprovação no vestibular da UFRGS, onde cursei Jornalismo. Daquele tempo, há também um grande amigo, um dos irmãos que a vida me deu: o Alexandre Elmi, baita jornalista, que assina o texto da orelha de Não existe mais dia seguinte. Seguimos juntos até hoje.

A chegada a uma universidade pública quando eu tinha 18 anos, depois de atravessar os anos mais delicados e intensos da adolescência em uma instituição militar, foi uma reviravolta, como se eu atravessasse um portal libertador. Minha cabeça saiu do eixo e encontrou órbitas até então desconhecidas. A vida atingia outro patamar de possibilidades.

Sul21: Quando o Vitor se descobriu professor? Como foi a opção pelo mestrado em Comunicação e pelo doutorado em Letras?

Necchi: Eu era um aluno que queria ser professor. Ficava impressionado com as aulas da Christa Berger, da Ione Bentz, do Luís Augusto Fischer e da Léa Masina. Com eles, percebi que desejava fazer o mesmo: ensinar. Vejam que, dos quatro mestres citados, três eram provenientes do Instituto de Letras da UFRGS. Não me surpreende. Hoje, aos 48 anos, percebo que cheguei ao jornalismo não porque pretendesse mudar o mundo – clichê da profissão –, mas em função da centralidade da palavra em minha vida. E, com o tempo, ficou claro que o jornalismo era insuficiente para o que eu ambicionava e precisava, por isso a literatura acabou se impondo como caminho e refúgio.

Um olhar retrospectivo para minhas opções na pós-graduação evidencia que pretendi aprofundar meu conhecimento em outras formas narrativas para além do jornalismo. No mestrado em Comunicação, na PUCRS, pesquisei a formação da identidade gaúcha no cinema, analisando um filme de Sérgio Silva, Anahy de las Misiones. Agora, no doutorado em Letras, na UFRGS, escolhi uma linha de pesquisa na qual posso trabalhar o que se chama de escrita criativa, justamente a área na qual atualmente me dedico como professor na Universidade Feevale.

Sul21: Quando emergiu o escritor? Ou professor e escritor sempre andaram juntos?

Necchi: A pretensão de ser escritor é anterior à opção pelo magistério. Até hoje, tenho algum comedimento em me considerar escritor, mesmo que há anos me chamem assim. Talvez seja a idealização do objeto livro – que, por fim, lanço agora –, talvez seja insegurança. Algo a elaborar melhor.

Lá pelos sete ou oito anos, escrevia, em tacos de parquê guardados em uma caixa, sobre fatos da minha vida e da minha família. Eram os tempos da Guerra Fria, e eu temia um conflito nuclear. Com os registros na superfície de madeira, esperava garantir a eternidade, caso alguma vida sobrevivesse aos escombros do planeta e descobrisse minhas memórias grafadas com caneta vermelha.

Na adolescência, cometi muitos poemas. Tinham a ingenuidade e a fragilidade próprias dos 12, 13 anos. Um deles se chamava Quando as margaridas brotarem. Um troço pavoroso. Foi nessa época também que comecei a ler muitos romances e contos. A partir da faculdade, os textos passaram a ter um propósito, digamos, jornalístico. Reportagens, perfis e entrevistas eram os formatos que mais pratiquei em função dos compromissos acadêmicos e profissionais.

Comecei a lecionar cedo, aos 24 anos, na Feevale. Nesses quase 25 anos de magistério, sempre ministrei disciplinas relacionadas à produção de textos, com períodos de atuação também na PUCRS e na Unisinos. Mais recentemente, a literatura não me deu paz. A cada dia, brotava uma ansiedade que, aos poucos, converti em palavra. Era isso: escrever para dar algum sentido a tudo – os horrores, os desejos, as ausências, as vertigens. Precisava escrever para ordenar os vários mundos: o meu, o dos outros, o presumido, o inventado.

Sul21: O que te faz escrever? O que é a palavra para ti?

Necchi: Quando digo que o jornalismo perdeu a primazia na minha produção textual, não significa que o abandonei, muito menos o ensino de jornalismo, mas a literatura vem se estabelecendo com força e permanência.

Escrever é mais do que uma perspectiva profissional, é um processo que atende à necessidade de eu me conectar ao mundo, de processar e elaborar a desordem dos fatos, de compreender o que resta dos escombros da existência, de ir além das fraturas da vida. Escrevo para não submergir no vácuo da dor. Escrevo para dar algum sentido à vertigem que é viver, aos abandonos e às diversas vezes que morro. Escrevo também para criar permanência e para ampliar a consciência.

A palavra é a unidade que estrutura meu mundo e arrefece a sensação de deslocamento e de desconexão. Tento atravessá-la em busca das diversas camadas possíveis de sentidos, um mergulho semântico, até alcançar significados e combinações menos aparentes. A puta Gabriela Leite – assim que ela queria ser chamada, em vez de prostituta – afirmou em uma linda entrevista: “Se a gente não toma as palavras pelos chifres e assume elas, a gente não muda nada”. Tento domar a palavra, mas torcendo para que, no fundo, ela se insurja, e que o confronto nunca acabe. Dessa tensão, nascem meus textos.

Sul21: O que é educar para ti? Como tu vês o processo educacional hoje? E os jovens que estão chegando à universidade?

Necchi: Um dos fascínios da condição de professor reside no fato de que quanto mais se ensina, mais se aprende, e isso me mobiliza muito pela força e pelo diálogo de saberes e experiências. Há também um sentido político no magistério – e não estou falando de política partidária, por mais óbvio que isso seja, mas a ressalva se faz necessária em razão do elevado grau de indigência intelectual que anda atingido o debate acerca da educação.

As escolas, em todos os seus níveis, do fundamental ao superior, devem ser espaço de constituição da cidadania e de um pensamento elaborado que inspire sujeitos críticos e conscientes, sujeitos comprometidos com a valorização da vida. As escolas devem ser ambiente de reflexão sobre respeito à diversidade e de combate ao preconceito. As escolas não podem absorver a lógica das empresas e se firmarem sob valores como concorrência e meritocracia. E as universidades, em particular, precisam aprofundar o exercício da crítica e da pesquisa. O processo de ensino e de aprendizagem tem que desacomodar e desestabilizar. A partir das incertezas, crescemos e adensamos o conhecimento e a consciência.

Sul21: Como chegaste ao formato de crônica?

Necchi: A crônica surgiu em minha produção de maneira despretensiosa e cotidiana – atributos próprios do texto breve. Esse formato tem uma leveza e uma agilidade propensos à criação de narrativas conectadas ao instante – seja do presente, seja do passado ou mesmo de uma circunstância ficcional, já que a crônica é versátil e se molda a diferentes configurações e possibilidades.

Os textos que compilei conectam-se a três temporalidades: o presente, ao tratar de assuntos contemporâneos, entre eles os escombros de um mundo fraturado e violento; o pretérito, ao recuperar reminiscências, personagens, fatos e o meu universo afetivo e cultural; e um terceiro tempo que pode ser definido como um momento de transição, em que a minha produção atenua a prevalência do jornalismo para se direcionar também à narrativa ficcional. Acho importante destacar esta característica da crônica em meu primeiro livro autoral. É como se fosse o marco de uma transição, ou de uma opção.

Minha rotina profissional costuma ser pesada. Assim, a escrita de crônicas se configura em algo mais factível. Não deixo de escrever narrativas longas, no entanto, o tempo delas é disputado com as várias demandas do meu dia a dia.

Sul21: Não existe mais dia seguinte é um testemunho de uma época, de uma pessoa que se insurge contra o preconceito e a barbárie de uma sociedade “normal”?

Necchi: Se considerarmos o conjunto de textos que compõem o livro, sim. Não existe mais dia seguinte é uma obra que emerge de sentimentos e perspectivas que me moldam, que definem meu pensamento e minha maneira de ser. Os textos expressam minha insurgência ao horror, à violência, ao preconceito em suas diversas formas – em particular a homofobia e outros ódios similares, como a aversão a comportamentos e existências dissonantes de determinado padrão.

Lembro de um texto do Pier Paolo Pasolini, de 1968. Quem me apresentou foi o professor Vinícius Nicastro Honesko, em uma entrevista que fiz com ele. Pasolini fala da impossibilidade de melhorar o mundo e da necessária luta para impedir que ele piore: “Um indivíduo que faz algo propondo ‘o melhoramento do mundo’ é um cretino. A maior parte, aqueles que publicamente trabalham ‘para o melhoramento do mundo’, termina na prisão por trapaça. Além disso, o mundo sempre consegue, por fim, integrar os heréticos. (…) Na realidade, o mundo nunca melhora. A ideia de melhoramento do mundo é uma daquelas ideias-álibis com que se consolam as consciências infelizes ou as consciências obtusas (incluo nesta classificação os comunistas quando falam de ‘esperança’). Portanto, um dos modos para ser útil ao mundo é dizer claro e redondamente que o mundo nunca irá melhorar; e que seus melhoramentos são meta-históricos, ocorrem no momento em que alguém afirma uma coisa real ou realiza um ato de coragem intelectual ou civil. Somente uma soma (impossível) de tais palavras ou de tais atos efetuaria o melhoramento concreto do mundo. E esse seria o paraíso e, ao mesmo tempo, a morte. O mundo, ao contrário, pode piorar, isso sim. É por isso que é necessário lutar continuamente: e lutar, depois, por um objetivo mínimo, ou seja, pela defesa dos direitos civis (quando foram conquistados através de lutas precedentes). Os direitos civis estão, de fato, eternamente ameaçados, eternamente no ponto de serem suprimidos. Também é necessário lutar para criar novos tipos de sociedade, na qual o programa mínimo dos direitos civis é garantido. Por exemplo, uma sociedade verdadeiramente socialista”.

É isso: na impossibilidade de melhorar o mundo, devemos agir para que ele não piore. Então temos que aprofundar a garantia dos direitos civis e dos direitos humanos. Mais do que isso: o afeto e a arte podem ser formas de insurgência. Temos que nos fortalecer, encontrar nossa turma, criar nossas zonas seguras. E, nesse projeto, os encontros motivados por afetos e ideias são estratégicos.

Sul21: É o teu primeiro livro. Projeto para um próximo?

Necchi: Sempre há ideias. Está em curso a escrita de um romance como parte do desenvolvimento do meu doutorado. Em paralelo, venho produzido alguns contos que podem gerar outro livro.

Sul21: Há praticamente um ano – em 16/10/2017 – escreveste: “Em tempos de combustão e deterioração, em tempos de esfacelamento e ódio, precisamos nos reunir como forma de insurgência à barbárie, ao arbítrio, à tacanhice, ao moralismo, ao preconceito, ao desprezo à diversidade”. Mudou alguma coisa?

Necchi: Penso que piorou. Muita gente perdeu o pudor de assumir seu discurso de ódio. Vejo pessoas reproduzindo mentiras e, mesmo sabendo que se trata de algo falso, não se constrangem, pois o que importa é combater, detratar e destruir. A histórica concentração de renda é danosa. A casa grande segue sustentada por uma sociedade altamente racista e violenta. O extermínio dos pobres, dos pretos e dos índios recrudesce. Aumenta a vulnerabilidade do patrimônio natural. Mulheres, pessoas trans, gays e lésbicas sentem na alma e na carne o rasgo da violência. É desolador.

O documentário Noite e neblina, do Alain Resnais, mais do que uma obra sobre os campos de extermínios nazistas, é um aviso: o mal está por aí, escondido talvez, mas está a postos, rondando, à espreita. O mal habita as frestas, as sombras, prenhe de vontade, mordaz, atento. Basta que a lucidez adormeça para que o ódio triunfe.

No momento em que respondo a esta entrevista, o candidato à presidência que segue na frente é aquele que promove o ódio, a intolerância e o desrespeito. Esse candidato debocha dos direitos humanos e enaltece a tortura. E o pior, o que mais nos atraiçoa como país é que, mesmo ele não vencendo, nós já perdemos. Se metade dos eleitores, nesse momento, endossa o que esse candidato prega, já fracassamos. O mal está solto, veio à tona. Nós já perdemos.